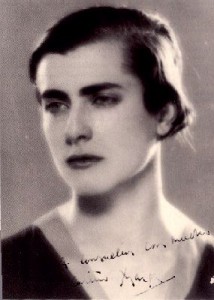

@Julio Herranz/ La noticia ha causado cierto revuelo en la opinión pública ilustrada porque ahora sale a la luz el libro en que se desvela, aunque muchos la sabíamos ya desde hace años: el suicidio de la estupenda escultora, dibujante y tímida poeta de 24 años Marga Gil por el amor apasionado y secreto que sentía por Juan Ramón Jiménez. Ella tenía tan sólo 24 años y el delicado poeta de Moguer, 51. Era guapísima, culta y muy inteligente. La tragedia íntima sucedió en el liberal y republicano Madrid de 1932, cuando las mujeres empezaban a atreverse a quitarse de encima la caspa del machismo ibérico histórico y se atrevían al fin a tomar cierto protagonismo en terrenos como la política, las costumbres sociales o el arte, campos en los que su presencia activa había sido casi nula hasta entonces, lo que añade mayor incomprensión al drama del caso, que fue ocultado por las partes implicadas: la familia de la pobre víctima y el entorno del prestigioso autor de Platero y yo.

La tragedia íntima sucedió en el liberal y republicano Madrid de 1932, cuando las mujeres empezaban a atreverse a quitarse de encima la caspa del machismo ibérico histórico.

La relación entre Marga y JRJ surgió a raíz del encargo que la artista recibió de hacerle un busto a Zenobia Camprubí, esposa del vate andaluz, por la que Gil sintió pronto una clara amistad, que incluyó también a su hipersensible marido. Relación que duró pocos meses, pero suficientes para que la moza incubara por él una pasión que la trastornó, como puede comprobarse ahora por la lectura de su diario, publicado al fin por parte de su sobrina y poeta Marga Clark, con el permiso de los herederos de Juan Ramón. Diario que también incluye algunos poemas y que la malograda enamorada entregó al propio poeta el mismo día en que decidió pegarse un tiro. Texto que, tal y como contaba El País hace poco, le fue robado de su casa durante la Guerra Civil, lo que inquietó mucho al escritor (por entonces en el exilio) y que fue recuperado gracias a la mediación de uno de sus mejores amigos, Juan Guerrero, conocido en el mundillo literario como ‘el cónsul de la poesía’, por sus atenciones con los líricos del momento.

Uno conoció la tremenda historia gracias a una exposición sobre la obra de Marga Gil que montó en Madrid en 1997 el Círculo de Bellas Artes. En ella no se daban muchos detalles sobre su suicidio, porque lo principal era mostrar el nivel de calidad de su escasa obra, extraordinario para ser de alguien tan joven. Una muestra que me impresionó por su belleza, gracia y sensibilidad; al tiempo que me dejó cierto rencor hacia el causante indirecto e inocente del desastre; por preguntas sin respuesta como estas: ¿Alentó el poeta aquel desgraciado amor, halagado por la admiración que provocaba en la bella y prometedora artista? ¿No se dio cuenta del riesgo que entrañaba, dada su condición de casado; máxime cuando veía la entrañable amistad que crecía entre la joven creadora y su esposa? ¿Cómo pudo alguien tan vulnerable emocionalmente como él vivir toda la vida con la carga de un secreto semejante?

Preguntas en las que también influyó una notable manía que siento desde casi siempre por el autor de Arias tristes. Razones: su actitud personal de ‘divino’ crítico de los jóvenes poetas de la Generación del 27, otorgando o negando sus bendiciones según le viniera en gana o según el humor que sintiera por culpa de sus tantas y exquisitas enfermedades que decía sufrir. Actitud que dispensaba también, en menor grado, claro, hacia los autores de su quinta y hacia cualquiera que le sacara de quicio; algo que le sucedía con demasiada frecuencia. Cosas que uno conoció a través de los escritos críticos que le dedicó Cernuda, quien chocó con él en varias ocasiones, guardándole un rencor que no disimula. No sólo en lo personal, sino también hacia su poesía. Y como uno es más devoto del sevillano que del onubense, asumí sus críticas como propias. Aunque eso sí, admiro su poesía (parte de ella) más de lo hizo aquél.

Señorito de buena cuna y mimado de las musas más aristocráticas, no puedo soportar su egolatría enfermiza y megalomaníaca.

Como una cosa lleva a la otra, he estado en los últimos días picoteando en la obra de ambos para ver si aún sentía lo mismo, pues hacía tiempo que no les leía; que más o menos, pues a estas alturas de la vida las querencias están ya bastante asentadas. Y he vuelto a sonrír ante la fina ironía que Cernuda dedica a Jiménez en el poema ‘J.R.J. contempla el crepúsculo’, de la sección ‘Díptico español’ de Desolación de la quimera, que cierra su obra poética completa, tan imprescindible para los amantes de la mejor poesía del siglo XX, que reunió bajo el título de La realidad y el deseo‘ «Señor, el crepúsculo», anunciaba/ puntual a la tarde la doncella/ entrando en el salón de Mr. Ruskin,/ algún tiempo después de consumido/ el té. Y entonces Mr. Ruskin/ iba al jardín». Señorito de buena cuna y mimado de las musas más aristocráticas, no puedo soportar su egolatría enfermiza y megalomaníaca. Qué le vamos a hacer.